问哥住在哪个当[当:读音dàng,龙胜方言,意为地方。],脚踏三鲤是百湾。

百湾壮族先祖,因战乱离乡背井,从南丹庆远府迁徙到龙胜今县城中心广场一带安居。乾隆五年(1740),清廷派兵镇压吴金银农民起义军。乾隆六年(1741),划义宁县辖西北地区为“龙胜厅”,委“理苗通判”治县建署,防备人民再次起义。因建署宅需要,当任通判,令其先祖迁居,许其先祖从原居地,沿马堤河上至芙蓉,自寻新的安居之地。蒙姓两支先祖和韦姓一支先祖,聚族中贤人,一路溯河而上,经里伍塘、百湾、杉木坳、张家塘、芙蓉等地游走勘探:观风水,察地貌,收样土。最后他们将收集的样土晒干,等容积样土上称,百湾的样土最重。为此,其先祖就将新的安居之地选在百湾。选定新址后,广西桂林分防龙胜理苗分府,对百湾蒙金屏等十八户进行田产认证。蒙韦姓氏家族定居于此繁衍生息至今,成为广西最北的古壮寨。

古人有“称土,选土重的地方定居”的习俗。在农耕时代,“土”就是命根子,“土重”也就是“重土”。在中国传统的治国安邦大计里,敬重社稷、惜土如金是一个非常重要的命题。古人曾解释:“社稷土谷之神,有德者配食焉。人非土不立,非谷不食……谷封土立社,示有土尊;稷,五谷之长,故立稷而祭之也。”古人也曾说:“土爰[爰:通曰。]稼穑。”

百湾屯有三块石碑。一块是田亩证石碑,位于百湾屯村头庙宇旁边,面向公路,呈长方体形,青石材质。此碑立于清朝乾隆六年(1741)三月十四日,这个时间应是百湾屯建寨的时间。碑石上记录着广西桂林分防龙胜理苗分府蒙金屏等十八户的田产证。一块碑名为《蒙金屏等有无差粮项碑》,立于1851年,碑头为“千古存照”:“署广西桂林分防龙胜理苗分府加五级记录十次余,为给照事照得,乾隆六年三月十四日,兴安县黄清查具子堡龙胜团二处,逆田详报各大县批准,拨还寨那塘所有无夫差粮项之田给予蒙金屏、韦元富等共一十八户,依照管业毋违须照。”一块是三鲤拱手图石桥,原位于百湾屯村中央小溪上,长约2.5米,宽约1.2米,厚0.1米,呈长方体形,青石材质。清朝年间就置放于此,上面雕刻着三只鲤鱼互相作拱手状,村民从上面走过去田间、山里劳作,俗称“一脚踩三鲤”预示着平平安安的出去,平平安安的回家。现铺在寨中的路上。

据村民介绍,当任通判许其先祖择地而居,永不纳粮税,不派民夫,勒石成碑有三为证,每一支家族一块,分埋在其地界处。同时,尊其让地,通判下令,凡过“三百湾”地界,文官下轿,武官下马。

为何称新居住地为“百湾”?

当时从城中搬到百湾处,在小路上行走了大大小小的弯,近三百个。搬家辛苦,先祖铭记,就此称新居地为“三百湾”,后简称“百湾”。

百湾村,因村委会驻百湾屯,故名。1933年设马蹄乡百湾村。1952年属马堤区牛头乡。1958年至1962年,为马堤公社百湾大队。1963年,属马堤公社牛头大队。1984年从牛头分出改为百湾村。驻地距乡人民政府东北向1.7公里处。东接张家村,南连马堤村和泗水乡三舍村,西邻牛头村,北靠张家村。辖9个自然村,17个居民点。

自然村屯地名来源,不是与地形相关,就是与村寨地物相关。与地形相关的有,大湾、岸场坪、大坪岭、沟头田、白石包、岭上、湾里、洞上、包上、下冲、岩底冲、洞头。其中,沟头田,是指寨子建在形如一个人勾头的水田边。与地物相关的有,白竹、桐坪冲、草籽湾、螃蟹冲。白竹,村寨建在生产白竹的地方。桐坪冲,村寨建在地势平缓且长桐木树的山冲。螃蟹头冲,村寨建在螃蟹冲的溪畔。草籽湾,村寨建在沾衣草丛生长的山湾里。

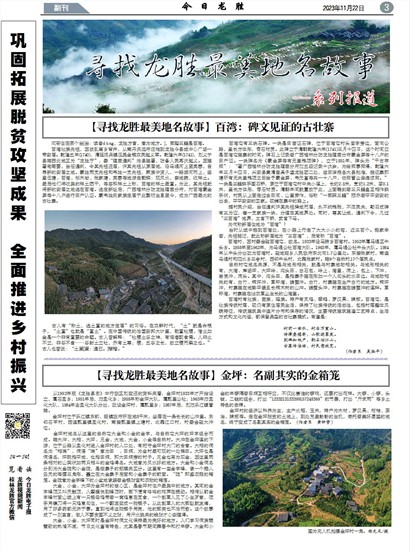

百湾村有壮族、苗族、瑶族。特产有凤鸡、翠鸭、罗汉果、辣椒。百湾屯,是壮族传统村落,现仍有原住居民生活,保持了壮族传统的活态性,包括村落整体风貌特征,传统建筑集中连片分布和保存的情况,主要传统建筑建造工艺特点、生活方式和文化内涵,都保留典型的古壮寨模式。有道是:

村前一曲水,村后万重山。

诗律叠檐脊,山歌绕雾岚。

刻碑知地产,勒石佑江山。

古寨传佳话,村民意放宽。

(作者系 吴胜平)